【クアラルンプール=アジアインフォネット】 ヤマハ(本社・静岡県浜松市)は、ヤマハミュージック・

「ぷらいまりー」

また本コース導入の翌年には、

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 ヤマハ(本社・静岡県浜松市)は、ヤマハミュージック・

「ぷらいまりー」

また本コース導入の翌年には、

【クアラルンプール】 UOBのエコノミストは、米国の関税引き上げが実施されれば、

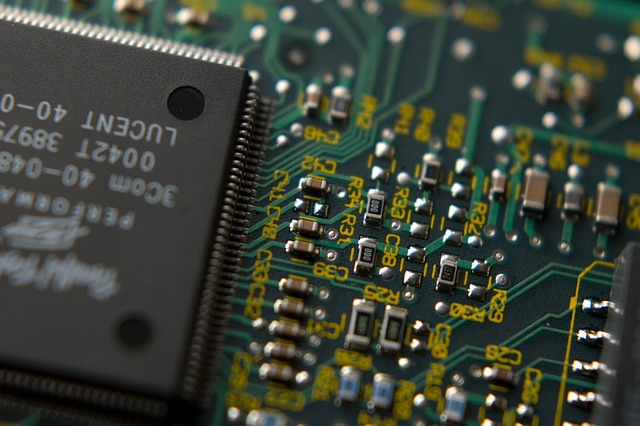

E&Eの輸出はマレーシアの総輸出の約40%を占める。

UOBは3月27日に発表したメモの中で、

またUOBは、マレーシアは中立的な貿易姿勢を維持しており、

(エッジ、3月27日)

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 ドナルド・トランプ米大統領は2日、

「相互関税」はすべての国・地域が対象となっており、

東南アジア諸国連合(ASEAN)では、カンボジアが49%

トランプ氏は「我々は米国経済再建と不正防止のため、

マレーシアやタイ、

【クアラルンプール】 セランゴール州プトラハイツで1日発生したガスパイプラインの大

火災発生現場では縦70フィート、横80フィート、

マレーシア消防救助局の元局長のモハマド・ハムダン・

また、マレーシア労働安全衛生協会のアハマド・

一方で、火災で被害を受けた115軒の住宅では、

(エッジ、マレー・メイル、4月2日、ザ・バイブス、