【クアラルンプール】 日本貿易振興機構(ジェトロ)は、

高野所長は、ジェトロとマレーシア日本人商工会議所(

また、今年はマレーシアで、東南アジア諸国連合(ASEAN)

米国による関税措置による世界経済の不確実性にも触れ、

(ベルナマ通信、5月5日)

【クアラルンプール】 日本貿易振興機構(ジェトロ)は、

高野所長は、ジェトロとマレーシア日本人商工会議所(

また、今年はマレーシアで、東南アジア諸国連合(ASEAN)

米国による関税措置による世界経済の不確実性にも触れ、

(ベルナマ通信、5月5日)

【クアラルンプール】 サラワク州政府は国営石油会社ペトロナスの上流部門、

州法違反とされたのはペトロナス・

サラワク州にある石油・ガス資源をめぐっては、

今回の紛争についてロンドン訪問中のアバン・

(エッジ、マレーシアン・リザーブ、5月2日、バイブズ・

【クアラルンプール】 マレーシアのハラル(イスラムの戒律に則った)

ザフルル氏は、

またザフルル氏は、

「MIHAS2025」は9月17―

(ザ・スター電子版、エッジ、ベルナマ通信、5月1日)

【バンコク】 アンソニー・ローク運輸相は、クアラルンプール(KL)・

2日にタイを訪問したローク運輸相は、バンコク、パダン・

ローク氏は、タイのスリヤ・

タイ当局からはタイのスンガイコロクとマレーシアのランタウ・

(ビジネス・トゥデー、エッジ、5月3日)

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 5月3日の世界報道自由デーに合わせて「国境なき記者団(

同ランキングは、▽政治▽経済▽法律▽社会▽

昨年の34ランクの大幅ダウンから一転し大幅アップとなった。

RSFはマレーシアについて、「政治」と「法律」

東南アジアでトップはタイ(85位)で、ブルネイ(97位)、

第567回 アブドラ・バダウィ元首相死去

Q: アブドラ元首相がハラル産業に対して果たした功績は?

A: マレーシアの報道によると、マレーシア第5代首相のアブドラ・アフマド・バダウィ氏は4月14日、クアラルンプールの病院で死去した。85歳であった。

アブドラ元首相は1939年バヤン・レパス生まれで、父はイスラム指導者兼政治家、祖父はマレーシアの独立は1957年8月31日に行うべきと提案した著名なイスラム法学者・天文家であった。1998年マハティール政権下で失脚したアンワル・イブラヒム氏の後任として副首相に任命されたのち、2003年から2009年まで5代目の首相を務めた。

アブドラ元首相の6年間の首相在任時の業績の一つは、イスラム・ハダーリー(文明的イスラム)という概念の提唱とこれに基づく社会経済の構築であった。マレー過激派と揶揄され、急進的なイスラム化政策を進めたマハティール元首相に対し、アブドラ元首相は穏健な形での推進を図った。具体的には、ハラル産業の振興を目指すハラル産業開発公社(HDC)の設立(2006年)、マレーシア国民大学でのイスラム・ハダーリー研究所の設立(2007年)などである。イスラム金融については、2006年に中央銀行主導でイスラム金融教育国際センターを設立するなど、人材育成に力を入れた。

他方、長期経済計画である第9次マレーシア計画を2006年に発表、イスカンダル・マレーシアなど五つの地域を指定して十数年にわたる地域開発を実行した。このうち、HDCが各地にハラールパークを認定し、地域振興の柱の一つにハラル産業を位置づけた。こうした取り組みが奏功し、現在マレーシアはイスラム金融を含めたハラル産業の中心となるグローバル・ハラル・ハブの地位を確立した。

アブドラ元首相の葬儀は国葬として行われ、遺体はクアラルンプールの国立モスクのマカム・パラワン(英雄廟)に埋葬された。ご冥福をお祈りいたします。

| 福島 康博(ふくしま やすひろ) 立教大学アジア地域研究所特任研究員。1973年東京都生まれ。マレーシア国際イスラーム大学大学院MBA課程イスラーム金融コース留学をへて、桜美林大学大学院国際学研究科後期博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。2014年5月より現職。専門は、イスラーム金融論、マレーシア地域研究。 |

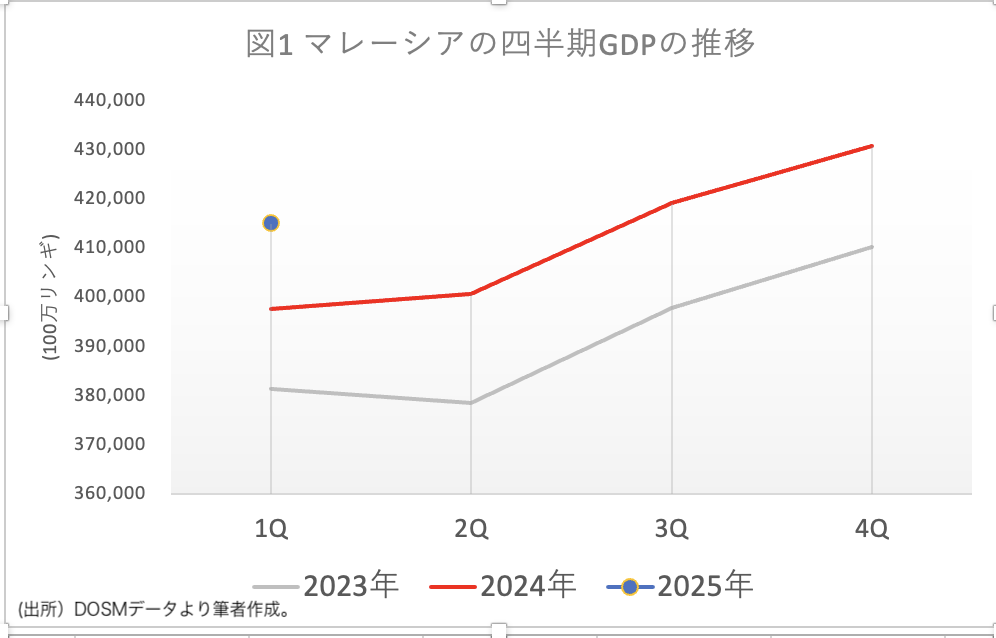

第520回:マレーシアの2025年の経済成長率はどうなるのか

4月24日、IMFは世界経済見通しの中で、マレーシアの2025年の経済成長率の予測を4.7%から4.1%に下方修正しました。4月25日、世界銀行もマレーシアの2025年の経済成長率予測を4.5%から3.9%に下方修正しています。マレーシア政府は現時点で2025年の経済成長率を4.5%〜5.5%としていますが、こうした発表を受けて、バンク・ネガラのアブドゥル・ラシード総裁は見通しを下方修正する可能性に言及しています。

これに先立つ4月18日、統計局はマレーシアの2025年第1四半期の経済成長率の事前予測値を前年同期比4.4%と発表しました。これは、前四半期の5.0%から大きく減速しています。セクター別に見ると、2024年は通年で17.5%と高い伸びを見せた建設業が前四半期の20.7%から14.5%にまで減速し、製造業は4.4%から4.2%に、サービス業は5.5%から5.2%に、鉱業は-0.9%から-4.9%にまで落ち込んでいます。

図1はマレーシアの四半期別GDPの推移を過去2年間についてみたものです。マレーシアの四半期GDPには強い季節性があり、例年、年末に向けてGDPが伸びていく傾向があります。つまり、マレーシアの経済成長率が通年で前年並みを達成するには、下半期にかけて経済が順調に拡大することが前提となります。

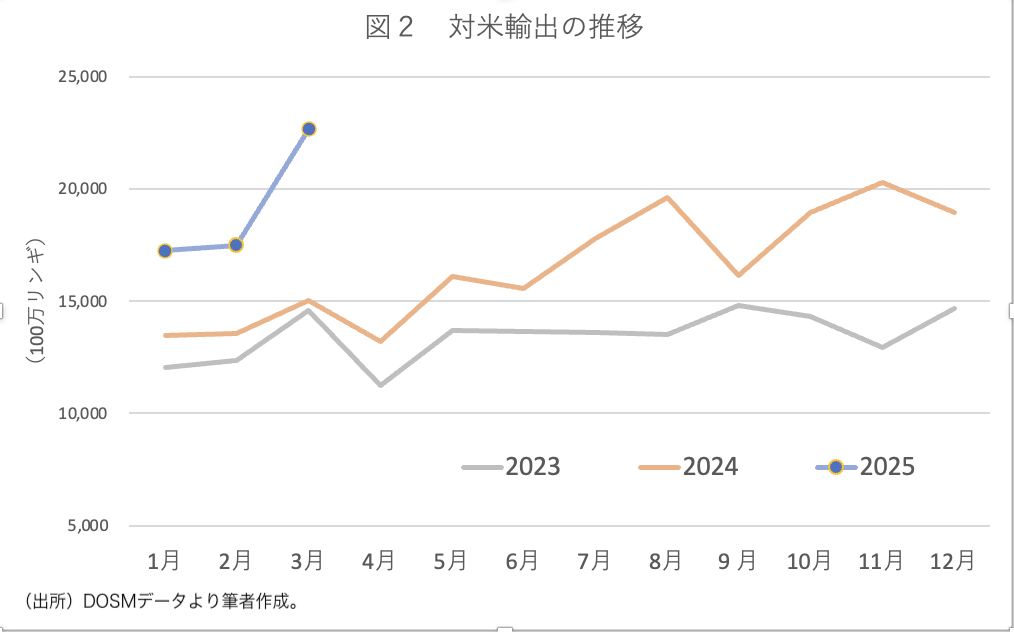

しかし、現在の世界情勢は先を見通せない状況です。特に、トランプ政権の関税政策が不透明で世界貿易に大きな影響を与えています。図2はマレーシアの主米国向けの輸出額の推移を月次で見たものです。昨年末からトランプ政権の関税政策を見越した前倒し輸出により、輸出が大きく伸びましたが、2025年3月は前年同期比50.8%増とそれが極限に達しています。どこかの時点で大きな反動が来ることが予想され、それに対応して製造業のGDPの伸び率が低下することが見込まれます。

原油価格の低下も懸念材料です。年初は1バレル=80ドル近辺だった原油価格(ブレント)は、直近で60ドルを割り込みました。鉱業部門のGDPが落ち込むことが懸念されると共に、ペトロナスからの分配金の減少により、政府支出にも影響がでることが考えられます。

こうした状況を踏まえると、現状ではマレーシアのGDP成長率が政府予測の4.5%〜5.5%に収まる可能性は低いと言えます。すべてはトランプ政権の関税政策次第とも言えますが、政府の経済成長率の下方修正は避けられないと筆者は考えられます。

| 熊谷 聡(くまがい さとる) Malaysian Institute of Economic Research客員研究員/日本貿易振興機構・アジア経済研究所主任調査研究員。専門はマレーシア経済/国際経済学。 【この記事のお問い合わせは】E-mail:satoru_kumagai★ide.go.jp(★を@に変更ください) アジア経済研究所 URL: http://www.ide.go.jp |

第899回:中小企業の両利き経営(2)両利きは状況次第

両利きについて書いています。前回は、資源と能力が限られている中小企業は、深化か探索のいずれかに特化することで業績が向上する可能性があるという説を紹介しました。大企業と比較すると、中小企業は人的資本や財務資本などの適切な調整メカニズムやリソースを欠いていることが多いといえます。したがって、潜在的リスクを考慮すると、中小企業は漸進的イノベーションと急進的イノベーションのどちらかを選択しなければならないことが少なくありません。深化は、一般的に企業の生産性と効率性を向上させます。しかし、深化の成功は企業が管理できる能力、資産、またはリソースの利用可能性に依存するため、一つの企業が利用可能な技術力と市場力を全て用いても深化の成功には限界があります。一方、探索は、急速に変化するビジネス環境において、企業が長期的な視点で変化に適応するのに役立ちます。これは、新しい市場と技術力を継続的に発見することにつながる探索が、企業が独自の知識ベースの再編成、新製品の開発、およびニッチでの競争優位性の獲得に効果的であるためです。

他の研究者は、探索と深化という相反する要求を統合することで中小企業が両利きを実現できるという証拠を示しています。ドイツの中小企業5社を対象とした調査結果に基づく研究は、深化のための「伝統的な」両利きと、探索のための「俊敏な」両利きが実現可能であることを発見し、状況に応じた両利きを推奨しています。他の研究は、危機の際に、探索は企業のパフォーマンスを向上させるが信頼性を低下させ、深化は企業のパフォーマンスを低下させるが信頼性を高めることを示し、状況に応じて両利きを使い分ける必要があることを主張しました。

こうした両利きが状況依存的であるという主張は、皮肉にも、あらゆる企業に通用する万能な方法が存在しないという事実を証明しています。少なくとも、先行研究において両利きとパフォーマンスの関係に一貫性がないという事実は、両利きを推奨することの説得力を弱めています。現在までに蓄積された研究から、いつでもどのような状況でも両利きが最適な戦略であると主張することはもはや不可能です。

では、中小企業は両利きに取り組むべきでしょうか。もしそうであれば、何が両利きを可能にし、それに取り組むことの利点は何でしょうか。この問題は、まだ十分に議論されていません。次回、もう少し踏み込みます。

Kokubun, K. (2025). Digitalization, Open Innovation, Ambidexterity, and Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Narrative Review and New Perspectives. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202504.0009.v1

| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 統計局の4月30日の発表によると、

「2023年経済センサス」に基づき、事業、不動産、

部門別では93.6%がサービス部門で、総生産額の60.7%

州別の女性企業数では、セランゴール州(15.9%)

【クアラルンプール】 内国歳入庁(IRB)は、外国人納税者支部(CPCA)

CPCAサービスカウンターの営業時間は、相談カウンターが月―

CPCAは外国人納税者、非居住者、

(ビジネス・トゥデー、ベルナマ通信、4月30日)