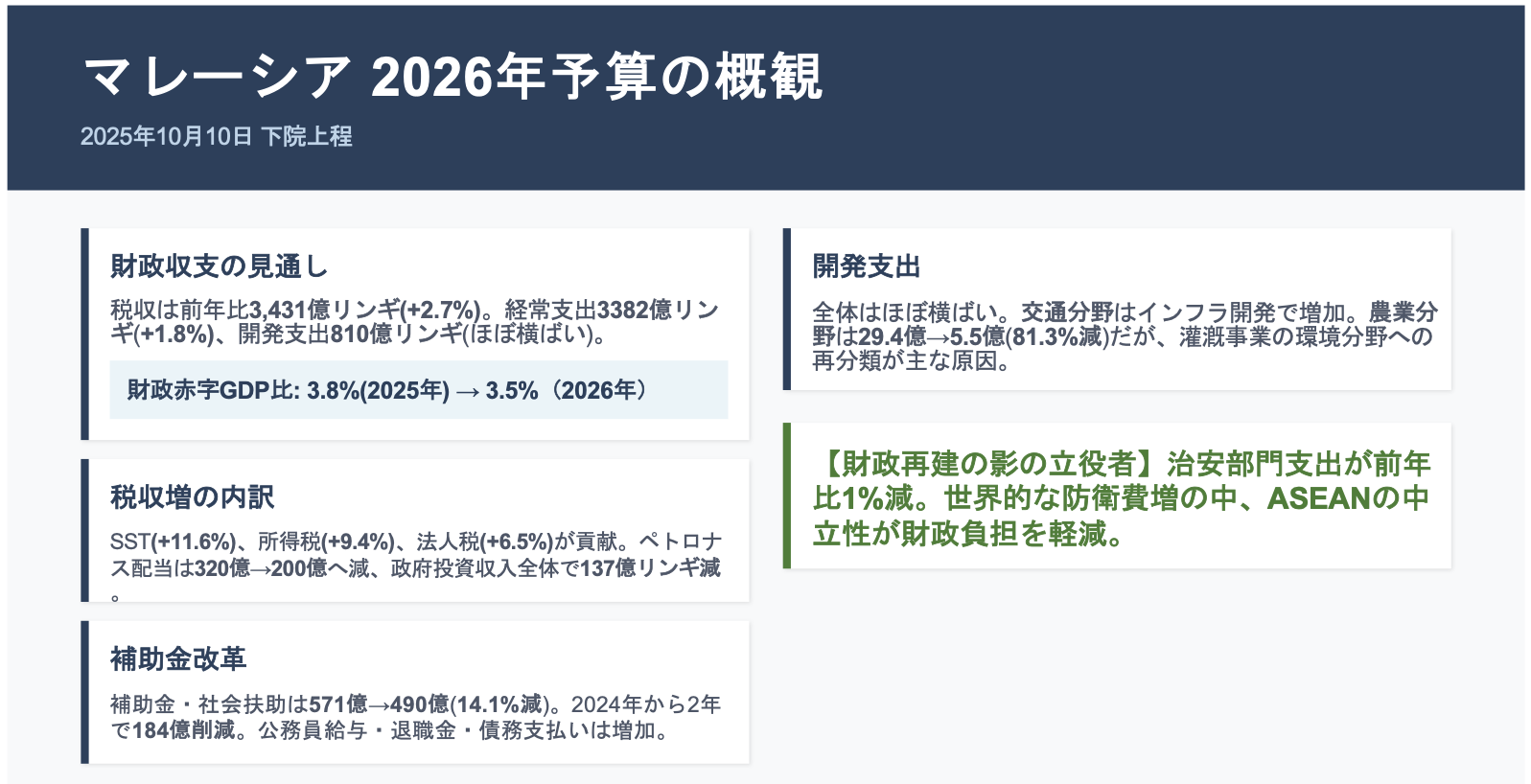

第535回:米マレーシア貿易協定解説(2)

10月26日、ASEAN首脳会議に合わせてマレーシアを訪問したトランプ大統領とアンワル首相の間で「米国・マレーシア相互貿易協定(Agreement between the United States of America and Malaysia on Reciprocal Trade)」が締結されました。

この協定についてマレーシア国内で批判の声が上がっています。最大のポイントは「米国の経済安全保障政策にマレーシアが強制的に組み込まれる」という懸念です。実際に、米馬貿易協定の5.1条には経済安全保障に関連するかなり拘束力が強い項目が含まれています。

まず、第1項では米国が貿易関連の経済安全保障措置を発動し、それをマレーシアに通知した場合、マレーシア側は「米国が採った措置と同等の制限効果をもつ措置を採用・維持するか、または両国にとって受け入れ可能な実施スケジュールに合意するものとする」とされています。

これは、例えば米国が中国に対して特定の半導体の輸出規制を導入し、マレーシアに同様の措置をとるように通知した場合、マレーシア側はほぼ同様の措置をとる義務があることを意味し、これまで米中対立に中立的であったマレーシアの貿易政策の自律性が大きく低下します。

これについて、ザフルル大臣は、マレーシアが米国の安全保障措置に同調する義務を負うのは、「『共有された』経済・国家安全に対する懸念(”shared” economic or national security concern)」に対応する場合に限られると条文に記載されていると反論しています。

確かに条文にはそうした文言があり、マレーシア側は「共有された(shared)」という単語を「経済・国家安全に対する懸念」の前に挿入することを交渉によって認めさせたと筆者は推測します。条文通りに読めば、例えばマレーシアがイランの核開発については米国の懸念を共有していないと主張すれば、米国のイランへの貿易制裁に同調する必要はなくなります。

ただ、これはあくまで条文上の話であり、米国市場への低関税アクセス権を米国側に握られているという力関係を考えれば、実際にこうした議論を展開することは難しいでしょう。実際、この米馬貿易協定には「いずれの当事国も、他方当事国宛に書面による通知をもってこの協定を解除できる。解除は通知の日から180日後に効力を生ずる」とする解除条項が付されています。

マレーシア政府はこの条項を「嫌ならばマレーシア側はいつでも抜けられる」として批判に反論していますが、その場合、条文で約束されたパーム油などへの関税免除の権利が無効になるため、実際にマレーシア側からこの協定を破棄することはコストが高すぎるため考えられません。

マレーシア側は交渉の過程で、条文に「共有された」懸念という限定的な単語を認めさせたものの、実際の力関係、あるいはトランプ政権の外交姿勢を考慮すると、こうした外交文書上の巧妙な工夫が意味を持つ可能性は低いと考えられます。

| 熊谷 聡(くまがい さとる) Malaysian Institute of Economic Research客員研究員/日本貿易振興機構・アジア経済研究所主任調査研究員。専門はマレーシア経済/国際経済学。 【この記事のお問い合わせは】E-mail:satoru_kumagai★ide.go.jp(★を@に変更ください) アジア経済研究所 URL: http://www.ide.go.jp |