第884回:高齢化社会との向き合い方(11)教え合いと自己効力感

前回は、マンツーマンで時間をかけて丁寧に指導を行うことで、高齢者のICTスキルの向上が期待できるというお話でした。

しかし、社会実装を視野に入れれば、当然、費用対効果の点で実現可能なものでなくてはいけません。そこで注目したいのが、高齢者の自己効力感です。これまでに多くの研究で、他人を助けることが自己効力感の向上につながることが確認されています。例えば、Barlow & Hainsworth(2001)は、22人の高齢ボランティアがリーダーになるためのトレーニングを受けたときの動機を探るためにインタビューを行いました。その結果、ボランティア活動は、①退職によって残された人生の空白を埋めること、②他人を助けることで社会の役に立つこと、そして③仲間を見つけることという3つの主要なニーズによって動機づけられていることが明らかになりました。この結果は、高齢者のボランティア活動が、退職や健康の低下に伴う損失を相殺するのに役立つことを示唆しています。

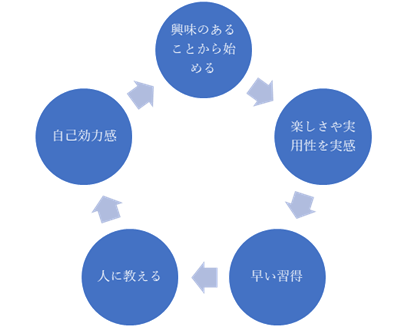

そこで、私の最近の論文(Kokubun, 2024)では、高齢者へのICTの普及に向けて、図に示すように、習得した知識を他人に教えることによる自己効力感を活用することを提案しています。

まず、高齢者は好きなICTの機能を学び始めます(興味のあることから始める)。これにより、ICTが楽しくて便利であることを、より早く、簡単に実感することができます(楽しさや実用性を実感)。ICTが楽しいほど、早く学ぶことができます(早い習得)。そして、彼らは、自分たちが学んだICTを他の高齢者に教えます(人に教える)。他人に教えるという行為は、自分の能力に対する自信を高めます(自己効力感)。自分の能力に対する自信が高まると、ICTに対する抵抗感が減り、他の機能を学ぶモチベーションが高まります(興味のあることから始める)。

このように、高齢者の自己効力感を活用した、高齢者が高齢者を教えるという循環の確立は、高齢化社会におけるICT等の新技術の普及のために有効な手段の一つとなる可能性があります。

Barlow, J., & Hainsworth, J. (2001). Volunteerism among older people with arthritis. Ageing & Society, 21(2), 203-217. https://doi.org/10.1017/S0144686X01008145

Kokubun, K. (2024). How to Popularize Smartphones among Older Adults: A Narrative Review and a New Perspective with Self-Efficacy, Social Capital, and Individualized Instruction as Key Drivers. Psychology International, 6(3), 769-778. https://doi.org/10.3390/psycholint6030048

| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、東北大学客員准教授、機械振興協会経済研究所特任フェロー、東京大学博士(農学)、専門社会調査士。アジアで10年以上に亘って日系企業で働く現地従業員向けの意識調査を行った経験を活かし、産業創出学の構築に向けた研究に従事している。 この記事のお問い合わせは、kokubun.keisuke.6x★kyoto-u.jp(★を@に変更ください) |