第500回 ついに動き出した燃料補助金改革、10年来の課題決着へ(1)

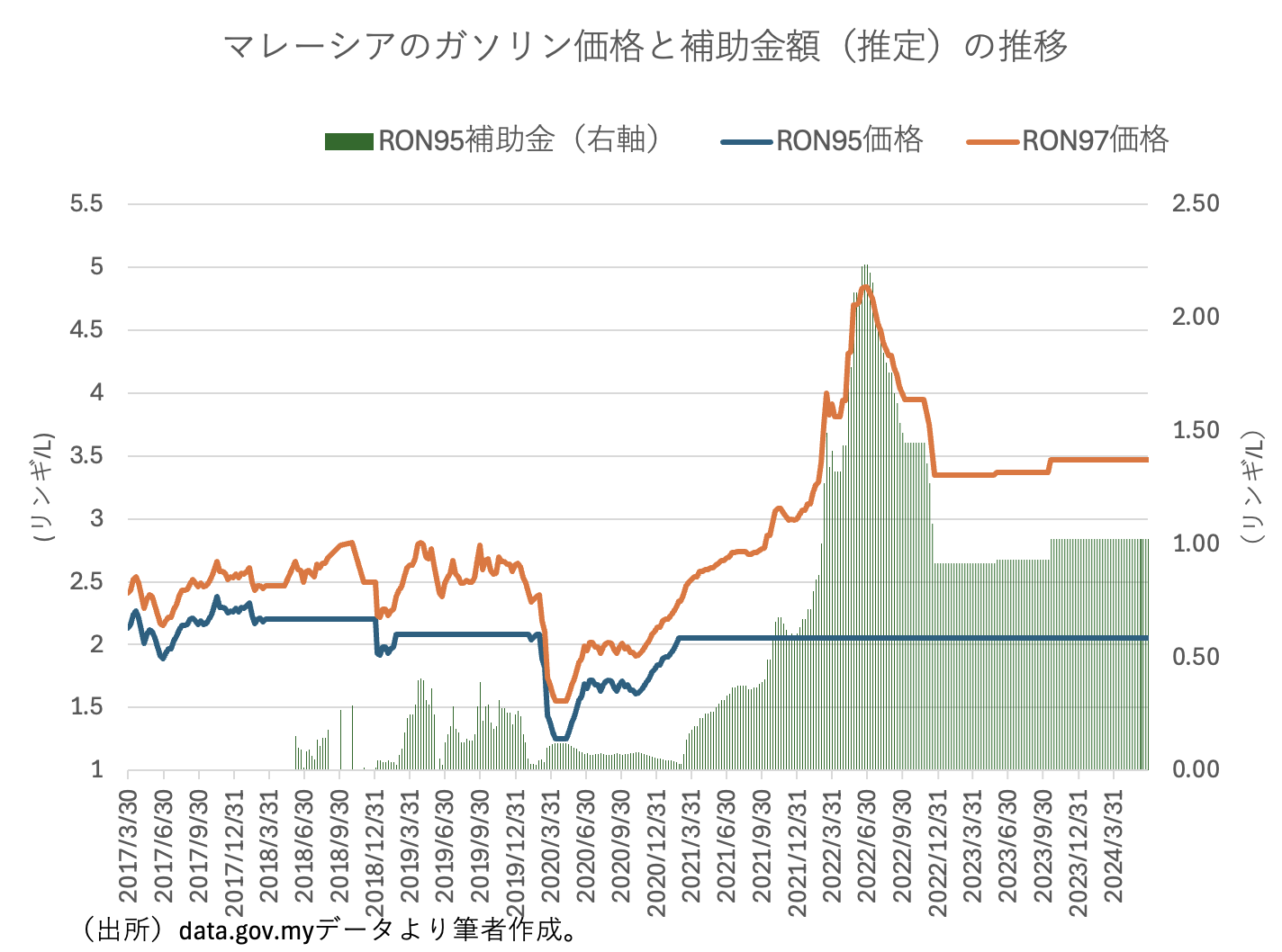

6月10日、ディーゼル油に対する補助金が廃止され、1リットルあたりの価格は2.15リンギから3.35リンギに56%上昇しました。一方で、ガソリン(RON95)に対する補助金について、アンワル首相は、合理化計画はまだ決まっていないと6月29日に述べています

ちょうど10年前、燃料補助金の改革がナジブ政権下で行われました。段階的な削減の後、2014年12月1日からRON95とディーゼル油の補助金が廃止され、市場価格に基づく管理フロート制に移行しました(RON97は2010年7月から管理フロート制)。

しかし、2018年の総選挙で希望連盟(PH)が公約としてGST廃止と並んで燃料補助金の部分的な復活を掲げ政権交代を果たしました。PH政権下ではまず、RON95の価格が1リットル=2.20リンギに固定され、どのようにして燃料補助金を「選択的」に給付するかについての議論が続けられました。

2019年予算では一旦、RON95を変動価格制に戻す一方で、1)月収4000リンギ以下の家計に対し、2)1500cc以下の自動車と125cc以下のバイクについて、4)それぞれ月間100リットル、40リットルを上限として、5)リッターあたり30センを補助することが決定されました。ところが、2018年末になって、適格者のみに補助金を支払うしくみが確立できなかったため延期となり、RON95の価格は2.20リンギ(2019年3月より2.08リンギ)を上限とする変動制となりました。

2020年予算でも再度、選択的な燃料補助金についての仕組みが発表されました。RON95の価格を完全な変動制にすると同時に、自動車保有者の家計に月額30リンギ、二輪車保有者には月額12リンギを支給するというものです。しかし、これも2020年2月の政権交代によって頓挫し、その後のコロナ禍によって改革は再び先送りとなります。結果、経済活動の再開に伴って原油価格が高騰するとRON95の価格は上限(2021年2月からは2.05リンギ)にはりついたままとなり、差額を埋めるために厖大な補助金の支払いが発生することになりました。

図は2017年3月30日からの直近までのRON95/97の価格の変動(青/橙線)と、価格固定以前のRON97/95の価格差(約13%)から推定されるリッター当たりのRON95の補助金額(黒棒)の推移を示したものです。

2018年の政権交代後〜コロナ禍前までは原油価格が落ち着いていたため、RON95の価格を固定しても補助金額はそれほど大きくなりませんでした。しかし、コロナ禍後に原油価格の急騰とリンギ安によってガソリン価格が高騰すると補助金額が急騰し、一時はリッター当たり2リンギを超える水準にまで上昇しました。現在も補助金額はリッター当たり1リンギ前後で推移し、政府の財政を圧迫していることが分かります(続)。

| 熊谷 聡(くまがい さとる) Malaysian Institute of Economic Research客員研究員/日本貿易振興機構・アジア経済研究所主任調査研究員。専門はマレーシア経済/国際経済学。 【この記事のお問い合わせは】E-mail:satoru_kumagai★ide.go.jp(★を@に変更ください) アジア経済研究所 URL: http://www.ide.go.jp |