第536回 米マレーシア貿易協定解説(3)

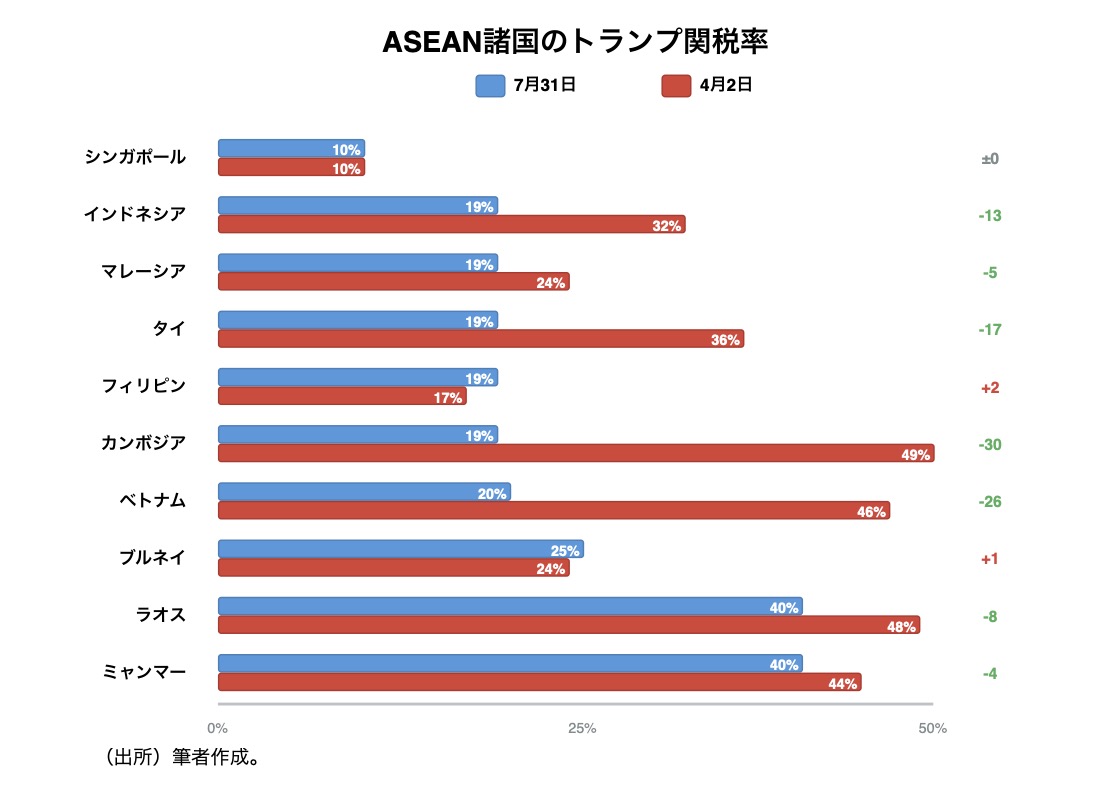

10月26日、ASEAN首脳会議に合わせてマレーシアを訪問したトランプ大統領とアンワル首相の間で「米国・マレーシア相互貿易協定(Agreement between the United States of America and Malaysia on Reciprocal Trade)」が締結されました。

この協定の中で批判の矛先となっている米国の経済安全保障へのマレーシア側の協力義務の中で目を引くのは、第5.3条3項に書かれている内容です。マレーシアが「米国の本質的利益を危うくする」相手国と新たな自由貿易協定または優遇経済協定を締結した場合、米国側は本協定を打ち切り、かつ米国が定めた相互関税を課す権利を持つというものです。

例えば、マレーシアがイランとFTAを締結しようとした場合、米国がイランを「米国の本質的利益を危うくする」相手と判断すれば、米馬貿易協定は打ち切りにできることを意味します。これは、マレーシアが自由貿易協定を結べる相手国を米国が実質的に制限できることを意味します。

ただ、この条文にもマレーシア側が交渉過程で書き込んだと思われる単語があります。「もしマレーシアが、米国の本質的利益を危うくする国と、新たな二国間の自由貿易協定または優遇的経済協定を締結した場合(If Malaysia enters into a new bilateral free trade agreement or preferential economic agreement with a country that jeopardises essential U.S. interests)」とありますが、「自由貿易協定」の前に「新たな二国間の(new and bilateral)」という限定がついているのです。これにより、既存のFTAの更新(newではない)や多国間協定(bilateralではない)は米国の干渉の対象にならないことになります。

実際、この協定が結ばれた直後の10月28日、クアラルンプールで「ASEAN・中国FTA3.0」への署名が行われました。この協定は既存かつ多国間の協定であるため、この条文の対象外となります。

ザフルル大臣は、米馬貿易協定についての様々な批判に対して、当初の草案は「さらに悪かった(worse)」と明かしています。マレーシア側が交渉過程で条文に細かな制約を付けて精一杯抵抗したと筆者は想像します。ただし、こうした条文上の努力が実施に問題となった際にトランプ政権に通用するかは疑問が残ります。

| 熊谷 聡(くまがい さとる) Malaysian Institute of Economic Research客員研究員/日本貿易振興機構・アジア経済研究所主任調査研究員。専門はマレーシア経済/国際経済学。 【この記事のお問い合わせは】E-mail:satoru_kumagai★ide.go.jp(★を@に変更ください) アジア経済研究所 URL: http://www.ide.go.jp |