第880回:高齢化社会との向き合い方(7)ICTの普及が高齢者の孤立を防ぐ可能性について

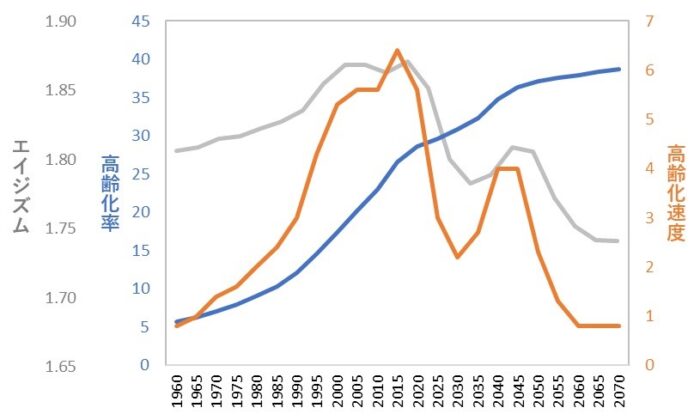

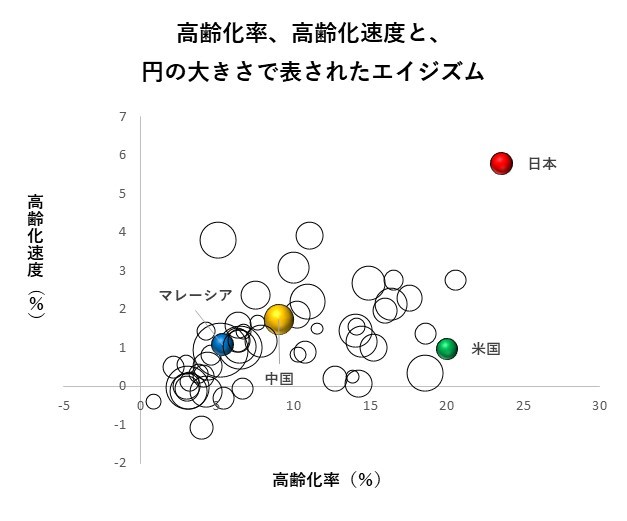

前回は、エイジズム、すなわち年齢を理由とした差別が、今後、高齢化速度の低下に引きずられるようにして年を経るごとに弱まる可能性が高いことを述べました。そういえば、一頃に比べると「老害」という言葉を耳にすることが少なくなったように思いませんか?これも、渡る世間が高齢者ばかりになったことで、高齢者を敵に回すことのリスクが高まったためかも知れません。

しかし、高齢者が差別されない世の中が、常に高齢者にとって生き易い世の中を意味するのでは無いようです。今日、多くの高齢者にとって「社会的孤立」が問題となっています。社会的孤立は、退職や、パートナー・友人の死亡などにより生じ(Savikko et al., 2005)、時には、認知機能の低下や、精神的および身体的健康の低下(Cacioppo & Cacioppo, 2014)、深刻な場合には自殺などの死亡リスク(Holt-Lunstad et al., 2013; Steptoe et al., 2013)をもたらすことがあります。このうち、精神的および身体的健康の低下には、「うつ」が含まれます。今日、うつは、ニュータウン在住の高齢者の3分の1に認められたことを示す研究があるなど、広く見られる病気です(安野、2024)。

この問題を解決する可能性がある技術の一つが、情報通信技術(ICT)です。先行研究では、インターネットの使用が高齢者の認知機能にプラスの影響を与えることや(Kamin & Lang, 2020)、うつ病のリスクを減少させることが示されました(Cotton et al., 2014)。また、スマートフォンの使用レベルが高い高齢者の抑うつ症状が少ないことを示す研究もあります(Ji et al., 2023; Keane et al., 2013; Chang & Im, 2014)。考えられる理由は、インターネットやスマートフォンが、家族や友人との定期的な連絡を可能にしたり、医療サービスや娯楽、学習機会等のリソースへのアクセスの機会を増やしたりするのに役立つことが挙げられます。

しかし、ICTの普及は、高齢者が犯罪に巻き込まれるリスクを高めるなど、負の側面もあります。ICTをどのように高齢者に教えればいいのか、或いは、どのようにICTから高齢者を守ればいいのかは、近年の研究の蓄積が進みつつある領域です。次回に続きます。

安野史彦(2024).高齢者「うつ」の原因は?国立研究開発法人国立長寿医療研究センター.https://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/15.html (アクセス日:2024年8月2日)

Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2014). Social relationships and health: The toxic effects of perceived social isolation. Social and Personality Psychology Compass, 8(2), 58-72. https://doi.org/10.1111/spc3.12087

Cotten, S. R., Ford, G., Ford, S., & Hale, T. M. (2014). Internet use and depression among retired older adults in the United States: A longitudinal analysis. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(5), 763-771. https://doi.org/10.1093/geronb/gbu018

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS Medicine, 7(7), e1000316. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316

Ji, R., Chen, W. C., & Ding, M. J. (2023). The contribution of the smartphone use to reducing depressive symptoms of Chinese older adults: The mediating effect of social participation. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1132871. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1132871

Kamin, S. T., & Lang, F. R. (2020). Internet use and cognitive functioning in late adulthood: Longitudinal findings from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). The Journals of Gerontology: Series B, 75(3), 534-539. https://doi.org/10.1093/geronb/gby123

Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., & Pitkälä, K. H. (2005). Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population. Archives of Gerontology and Geriatrics, 41(3), 223-233. https://doi.org/10.1016/j.archger.2005.03.002

Steptoe, A., Shankar, A., Demakakos, P., & Wardle, J. (2013). Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(15), 5797-5801. https://doi.org/10.1073/pnas.1219686110

國分圭介(こくぶん・けいすけ)

京都大学経営管理大学院特定准教授、東北大学客員准教授、機械振興協会経済研究所特任フェロー、東京大学博士(農学)、専門社会調査士。アジアで10年以上に亘って日系企業で働く現地従業員向けの意識調査を行った経験を活かし、産業創出学の構築に向けた研究に従事している。

この記事のお問い合わせは、kokubun.keisuke.6x★kyoto-u.jp(★を@に変更ください) |